Komik strip sudah ada sejak era media cetak awal abad ke-19. Di Indonesia, keberadaan komik strip menghiasi surat kabar tahun 1930-an sebelum berkembang ke dalam format buku pada 1940-an.

Perkembangan teknologi sepanjang dua dekade terakhir andil mengalihwahanakan komik strip dari ranah cetak ke digital. Instagram menjadi salah satu platform untuk membacanya. Seperti dikatakan Tama Leaver dkk dalam bukunya Instagram (2020), format Instagram memang dirancang untuk mendukung budaya media sosial yang dominan visual. Maka, tampilan Instagram dengan panel, baik pada feed maupun newsfeed, seolah mengakomodasi perpindahan panel komik strip agar dapat dibaca oleh masyarakat tanpa batasan ruang dan waktu bernama netizen.

Data Statista (2023) menyebut Indonesia sebagai negara keempat dengan pengguna Instagram terbanyak di dunia setelah India, Amerika Serikat (AS), dan Brazil. Di dalam negeri, Instagram menjadi media sosial yang paling banyak digunakan setelah WhatsApp. Lebih populer dibanding Facebook.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Data Digital 2023 Indonesia oleh We Are Social menyebutkan, Instagram menjadi platform favorit kedua (juga di bawah WhatsApp) untuk kelompok usia 16-64 tahun, disusul TikTok, Facebook, dan Twitter. Berdasarkan data yang dirilis Napoleon Cat, Mei 2023, penggunanya mencapai 109 juta per Mei 2023, mayoritas perempuan (53,1%). Sebagian besar berada pada rentang usia 18-24 tahun.

Intensitas penggunaan media sosial khususnya Instagram seolah telah menjadi fetisisme baru di kalangan generasi muda era ini. Unggahan komik strip gratis menjadi sangat ditunggu.

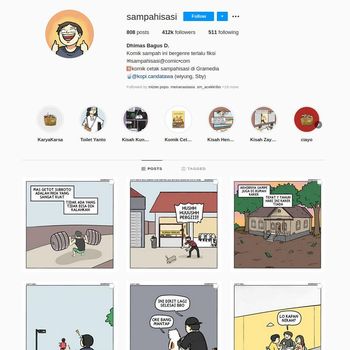

Komik Strip Sampahisasi di Instagram Foto: @sampahisasi/ Instagram Komik Strip Sampahisasi di Instagram Foto: @sampahisasi/ Instagram |

Isu yang diangkat sebenarnya lebih kurang sama seperti era sebelum digitalisasi merambah semua lini. Kental isu sosial dan politik dibalut humor atau satire. Namun, kesadaran bahwa segala yang gratis tidak dapat digunakan untuk menyambung hidup, kreator acapkali mengingatkan pembaca untuk 'berbelanja', baik berbelanja akses untuk melanjutkan membaca komik di platform berbeda ataupun berbelanja dalam arti sebenarnya, yakni merchandise dengan fitur komik idola. Semua berujung monetisasi.

Fenomena tersebut mendasari betapa pergeseran tren media berbasis teknologi di Indonesia turut mempengaruhi nasib komik strip. Media cetak boleh saja dibilang menuju senja. Namun, komik strip sarat muatan kritik yang biasanya terpampang di salah satu sudut halaman belakang surat kabar atau majalah ternyata bisa menemukan jalan bertahan hidup di era serba digital.

Mereka pun turut bertransformasi. Komik strip menjadi lebih pendek. Lebih berwarna. Tidak harus terdiri atas sembilan panel cerita. Bahkan satu atau dua panel saja cukup mewakili keseluruhan cerita.

Komik strip karya Komik Grontol Foto: Instagram komik.grontol Komik strip karya Komik Grontol Foto: Instagram komik.grontol |

Kekuatan Narasi Visual

Dulu, komik strip hanya bisa dinikmati sendiri. Dibaca lalu dilipat. Paling banter dikliping. Kini, fitur-fitur yang mengkoneksikan antara satu platform dengan platform lain memungkinkan kreator, juga pembaca, membaginya secara luas di media sosial. Siapapun bebas menambahkan reaksi ataupun komentar. Ini bisa membuka obrolan, bahkan memperkuat engagement.

Berbagi konten yang dipersonalisasi ini selaras dengan logika connective action yang digagas W Lance Bennet dan Alexandra Segerberg (2012). Bahwa hubungan konvensional yang bersifat kolektif terurai, tergantikan oleh individualisme yang berjejaring. Pemanfaatan platform digital akan memfasilitasi aksi-aksi kolektif di dunia nyata ke dalam bentuk baru, yang diproyeksikan menghasilkan perubahan sosial dan politik.

Instagram/ Tahilalats Foto: Tahilalats Instagram/ Tahilalats Foto: Tahilalats |

Komik strip memang tidak bisa serta merta dikatakan sebagai bagian dari format aktivisme online tersebut. Namun, kemampuannya menarasikan pesan-pesan terkait isu sosial dalam visualisasi yang ringkas dan menyenangkan, memberikan kekuatan tersendiri untuk menginspirasi 'mobilisasi massa' walaupun sebatas wacana di ruang digital.

Pada akhirnya, meski internat dan media sosial membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi kreator komik strip dalam mengekspresikan karya sekaligus melontarkan kritik, kita tidak bisa mengabaikan fakta kesenjangan digital di tengah-tengah kita.

Masih ada generasi atau kalangan yang tidak memiliki akses atau tidak mampu beradaptasi dengan teknologi. Bisa kita menyebutnya dengan generasi tua atau generasi manual? Tergantung konteksnya.

Yang jelas, mereka berjuang mencari ruang alternatif agar karyanya tetap bisa dibaca banyak orang. Sebab keterbatasan berasal bukan hanya dari segi akses, melainkan juga keterampilan terutama dalam hal pemanfaatan ponsel pintar, aplikasi untuk memproduksi gambar, maupun fitur-fitur di media sosial untuk mengoptimalisasi setiap unggahan.

Isu utama lainnya yang tetap muncul adalah pertentangan status originalitas dan autentisitas antara karya digital versus manual yang masih terus diperdebatkan di kalangan pegiat seni rupa, tidak terkecuali di kalangan kreator komik strip.

Tulisan opini sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Devy Lubis, mahasiswi Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia

(tia/tia)