"Thomas."

Panggilan itu samar-samar di telingaku.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Thomas!"

Aku naik ke permukaan, tangan dan kaki mengayuh sampai kepalaku menyembul di antara riak ombak yang biru muda. Ibuku berkacak pinggang di tepi pantai. Bajunya yang sudah lusuh itu ditiup angin kencang. Matanya menyipit, dan wajahnya yang lebar itu mengerut. Tatapannya menegur.

Selama sesaat aku merasa bersalah. Tapi, itu sesaat saja. Kemudian, Maitimu menarik kakiku dan membawaku berenang di antara ikan-ikan. Aku membalas dengan menarik lengannya dan kami bergumul di antara ombak yang berbuih. Langit begitu cerah, dan matahari bersinar dengan warnanya yang kuning pucat, hampir putih.

Lautan itu seperti tanpa batas. Segalanya seperti tanpa batas. Ilusi itu dihancurkan oleh ibuku yang akhirnya menarikku ke tepian. Ia kelihatan gusar. Saat itu, aku tidak menyadari bahwa kegusarannya itu akan menjadi sesuatu yang kurindukan. Bahwa setiap kerut di wajahnya yang terbakar matahari, setiap garis halus di mata dan bibirnya, itu semua akan menjadi bagian dari memori.

Dia menarik tanganku yang kurus kecokelatan. "Anak nakal," serunya. "Kembali ke rumah! Ibu sudah bilang kau dihukum. Tidak boleh ada main-main sampai kau menyelesaikan pekerjaanmu."

Aku diseretnya ke pantai.

Dari ujung mataku, kulihat Maitimu tertawa. Ia masih terapung-apung di laut, rambutnya yang basah menutupi dahinya. Tidak bisa menanggung rasa malu, aku pun meronta dan melepaskan diri dari ibuku. Dia memang lebih besar, tapi aku lebih cepat. Aku berlari kembali menuju lautan yang seakan-akan menyambutku.

Saat itu, segalanya tampak begitu terang, begitu cerah. Aku tidak menyadari betapa indahnya hari itu sampai bertahun-tahun kemudian. Laut yang biru jernih, ombak yang merayap pelan, pasir yang putih. Pohon kelapa yang berdahan cokelat berayun ditiup angin. Langit biru benar-benar biru, warna biru seperti yang hanya ada dalam buku cerita. Ibuku di belakangku, tapi ia tidak bisa mengejarku.

Aku melompat ke air asin itu, merasakan tubuhku terangkat dan melayang-layang di antara sapuan ombak. Suara ibuku terdengar jauh, namun aku bisa mendengarnya seperti ia menyerukannya di telingaku.

"Thomas!"

"Kapitan!" seruan Philip mengembalikanku ke dunia nyata.

Aku kembali dari kampung halamanku di Haria. Sudah berapa lama sejak aku meninggalkan tempat kelahiranku itu? Pastilah sudah lama sekali. Sebab rasanya tahun-tahun ini diisi oleh mesiu, benteng-benteng yang berguncang dan terbuat dari batu, juga darah, banyak sekali darah.

Haria terasa seperti sebuah negeri impian. Tapi, darinyalah aku mendapatkan kekuatan. Untuk melawan. Untuk melangkah. Kampung kecilku itu, dengan sebuah gereja putih di tengah-tengahnya. Atapnya berwarna biru, sama dengan warna lautan.

Haria adalah sebuah kampung pelabuhan dengan kapal-kapal nelayan kecil yang ditambatkan di pinggirannya dan anak-anak yang berenang menuju tepian. Di pinggirannya, pohon kelapa dan palem tumbuh lebat. Sama seperti tempat lainnya di Maluku, perkampunganku pun berubah ketika orang-orang itu datang. Mereka yang berkulit putih dan berambut sewarna pasir.

Para pastor mempersingkat ceramah mereka tentang keadilan dan kejahatan di muka bumi. Anak-anak berhenti berlarian di pelabuhan. Ayah dan pemuda-pemuda menghilang. Untuk Maluku, untuk Ambon, untuk Haria-lah aku berjuang. Namun sekarang, semua perjuangan itu terasa tidak berarti. Di sel tahananku yang sempit ini, yang berbau pesing dan makanan basi. Di ranjangku yang keras dan jendela yang berjeruji. Semua yang sudah kulakukan, apakah itu memang tidak ada gunanya?

Pendeta yang dibawa hari itu adalah seorang muda yang bermata cekung. Tubuhnya kurus, dan tangannya gemetar ketika ia membacakan doa-doanya. Ia memberi kami ceramah yang panjang tentang kehidupan setelah ini, dan ketenangan yang akan kami dapatkan. Ruangan itu hening.

Philip berkali-kali menatapku. Mungkin dia ingin aku mengatakan sesuatu. Anthone menggumam. Kami semua takut. Aku merindukan istri dan anakku.

"Kita harus kuat. Ini sudah digariskan Tuhan. Jangan menyerah," kataku akhirnya. Tapi, di telingaku sendiri, kata-kata itu terdengar seperti formalitas. Tidak ada artinya. Sama seperti cahaya yang masuk ke kerangkeng kami ini. Menerangi hanya sekejap, kemudian menghilang. Sebelum pendeta itu pergi, ia menjabat tanganku.

"Kapitan." Ia menganggukkan kepala dengan penuh hormat.

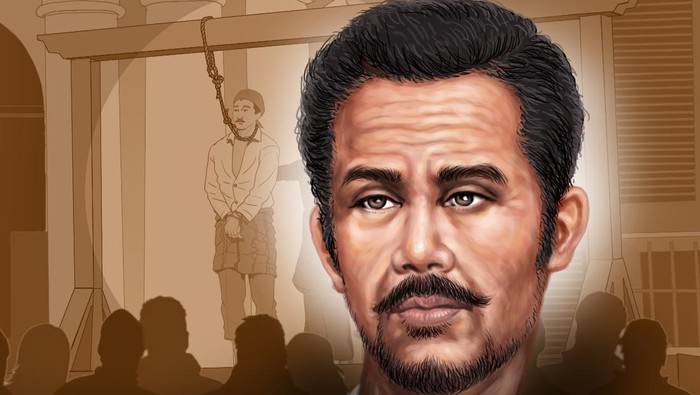

Itulah sebutan mereka padaku di medan perang. Kapitan Pattimura. Bukan Thomas, tapi Kapitan. Mereka meneriakkannya ketika kami menyerbu benteng itu, menyerukannya saat jenderal dan istrinya itu dibunuh, dan membisikkannya saat mereka membahas tentang masa depan, tentang Ambon yang terbebas dari cengkeraman penjajah-penjajah itu. Mungkin itu memang hanya mimpi belaka. Sesuatu yang tidak nyata, seperti negeriku yang berada di atas awan.

Aku ingin kedengaran lebih gagah, lebih berani. Aku ingin memberitahu kalian bahwa aku tidak takut sama sekali. Bahwa aku sudah siap menatap maut hanya demi tanahku ini. Tapi, itu tidak benar, dan kalau aku mengatakannya, maka aku sudah berbohong. Aku ingin kembali kepada istri dan anakku. Aku ingin merasakan hangatnya pelukan, dan mengetahui bahwa masih ada hari esok bagiku untuk pulang.

Aku sudah lelah dengan perang yang tidak berkesudahan, pertumpahan darah, dan pengkhianatan-pengkhianatan yang seperti tiada akhirnya.

Di waktu malam, aku bertemu dengan Said. Dia seperti mayat hidup. Wajahnya yang putih itu membayangiku. Lelaki-lelaki ini sudah setia padaku. Lihat ke mana kesetiaan itu membawa mereka? Ke tiang gantungan.

Esoknya, pagi-pagi sekali kami dibangunkan. Fajar masih berupa berkas-berkas keperakan di langit yang sehitam tinta. Suasana begitu tenang, bahkan tidak terdengar suara keresak daun atau desau tiupan angin. Aku mendengar Philip berdoa, dan Said di depanku berdeham. Kami digiring melewati halaman penjara yang gersang.

Benteng itu berwarna putih bersih dan terbuat dari batu-bata. Lengkungannya mengelilingi kami seperti penjara kedua. Eksekusi itu akan diadakan secara terbuka, orang-orang diperbolehkan untuk menonton --disarankan untuk menonton. Supaya mereka bisa melihat langsung bagaimana pemimpin mereka meregang nyawa, dan bagaimana kepalanya kemudian terkulai di lehernya yang ditarik seperti leher seekor ayam.

Waktu terasa memanjang sementara kami menunggu. Aku bisa melihat segalanya dengan lebih jelas. Burung-burung kecil yang bertengger di puncak pepohonan. Benteng yang berkilat sewarna pualam. Tentara-tentara yang mengelilingi kami dengan senapan mereka. Aku bisa melihat setiap helaan napas mereka, setiap tetes keringat pada kulit yang cokelat.

Tentara-tentara itu adalah wajah-wajah yang terus berganti. Mereka tidak mempercayai tentara yang sama untuk menjaga kami setiap harinya, karena mereka takut tentara-tentara itu akan menjadi simpatisan. Tentara yang satu digantikan tentara lainnya. Wajah mereka berubah, badan mereka menjadi lebih kecil atau lebih besar, tapi seragam mereka tetap sama.

Sesuatu kembali padaku. Api itu memercik lagi. Mataku seperti menyala.

"Ini bukan akhirnya," kataku. "Dengar, Pattimura tua ini mungkin mati sekarang. Tapi, Pattimura yang muda, yang bahkan saat ini belum dilahirkan, akan terus bangkit. Mereka akan melanjutkannya."

Ya, mereka akan melanjutkannya. Semua ini tidak pernah sia-sia.

Seorang tentara memukul punggungku, tapi kuliah wajah Philip dan Said menatapku dengan sesuatu yang menyerupai rasa lega. Kapitan Pattimura kembali, dan dia tidak akan pernah pergi. Jasadnya mungkin akan membusuk, bersatu dengan tanah, dimakan belatung. Tapi, jiwanya tidak.

Api yang dibawanya akan terus menyala. Seperti tentara-tentara itu. Wajah mereka akan berubah, tapi seragam mereka akan terus sama. Apa yang mereka bawa diteruskan dari satu tangan ke tangan lainnya, dari satu pundak ke pundak lainnya.

Aku tidak perlu menceritakan eksekusi itu. Philip, Anthone, dan Said digantung sebelum diriku. Mereka ingin memastikan bahwa aku melihatnya. Sebagai hukuman terberatku.

Tali yang berat itu dikalungkan di leherku. Aku menatap ke depan, ke arah orang-orang berkulit putih dan berambut sewarna pasir itu. Mereka menonton, dengan kepuasan yang tampak pada mata-mata itu, pada ujung bibir mereka.. Lalu, semakin jauh, ke arah para penduduk Maluku yang gagal kubebaskan. Lebih jauh lagi, ke pagi hari dan mentari yang bersinar.

Aku menutup mata, menuju ke tempat yang hanya ada di kepalaku. Haria, pagi itu. Ibuku memanggil dari tepi lautan.

"Thomas."

(mmu/mmu)